Je publie ci-dessous l’article de Karel Vereycken sur Haïti et l’esclavage par la dette qui est d’abord paru sur le site de Solidarité et Progrès.

En mai 2022, le New York Times a publié une série d’articles sur une histoire qu’on n’enseigne guère dans les écoles américaines, celle de la « rançon de l’indépendance » d’Haïti.

L’enquête revient sur les racines historiques de la dette haïtienne, auxquelles elle impute les raisons de la situation catastrophique actuelle. Le journal chiffre à 525 millions d’euros d’aujourd’hui le prix payé pour sa liberté, essentiellement par les petits cultivateurs de café et de sucre, aux banques françaises et américaines.

L’aveu

Facteur aggravant, le témoignage d’un ancien ambassadeur français, Thierry Burkhard (à ne pas confondre avec notre chef d’état-major des armées), qui éclaire le possible rôle de la France dans un coup d’État à Port-au-Prince, en 2004.

Rappelons que le 7 avril 2003, à l’occasion du bicentenaire de l’indépendance de la République haïtienne, le président Jean-Bertrand Aristide a officiellement réclamé à la France près de 21,7 milliards de dollars en « restitution et réparation ». Avec ce coup de tonnerre, Paris craint un terrible effet boule de neige, notamment en Afrique. Il faut de toute urgence étouffer cette affaire afin d’anéantir d’éventuels nouveaux processus de réclamation.

Moins d’un an plus tard, Aristide remet sa démission et s’enfuit au Congo-Brazzaville. Accusé de répression féroce contre ses opposants, journalistes et défenseurs des droits humains, a-t-il préféré quitter le pouvoir de lui-même afin de sauver sa peau ?? Ou y a-t-il été poussé (au moins en partie) par la France, soucieuse d’écarter celui qui portait l’inflammable question des réparations ??

Thierry Burkard, l’ambassadeur de France à Haïti à l’époque, accrédite l’idée d’un coup d’État mené conjointement par Paris et Washington, auquel les positions d’Aristide sur les réparations ne seraient pas complètement étrangères. L’ancien ambassadeur « admet aujourd’hui que les deux pays ont bien orchestré ‘un coup’ contre M. Aristide, écrit le New York Times. Quant au lien entre sa brusque éviction du pouvoir et la demande de restitution, M. Burkard reconnaît que ‘c’est probablement ça aussi un peu’. »

Dette morale ?

Ce que l’on sait, c’est que le successeur d’Aristide, Gérard Latortue, tout droit sorti des États-Unis, où il réside, avant d’y retourner au terme de son mandat, abandonne toute demande de dédommagements. À peine nommé Premier ministre du gouvernement intérimaire (le 12 mars 2004, et jusqu’au 9 juin 2006), il est reçu le 13 mai 2004 à Paris par le président Jacques Chirac. S’exprimant à cette occasion sur la demande de réparation, Latortue déclare, lapidaire, qu’il n’existe « aucune base [juridique] » permettant de justifier une telle demande. Techniquement, exact, historiquement, faux.

En France, les autorités réagissent a minima à l’enquête du New York Times de 2022. Paris reste sur la position défendue par le président François Hollande lors d’un voyage à Haïti en 2015 ? : la France a une « dette morale » envers Haïti, mais aucune dette financière ! Position parfaitement immorale surtout lorsqu’on ne propose rien pour permettre à ce pays meurtri de se relever.

Pour sa part, le Crédit industriel et commercial (CIC), dont le rôle criminel est longuement détaillé dans un volet de l’enquête du New York Times, a tenu à annoncer le 23 mai 2022, par le biais de sa maison mère, le Crédit mutuel, qu’il n’est pas responsable des turpitudes passées du CIC. Son président, Nicolas Théry, y voit « une très belle démonstration des liens entre les pouvoirs financier, militaire et politique en France à la fin du XIXe siècle », et la « sombre illustration » d’un « écosystème du colonialisme » fait de cynisme et de prédation. La banque mutualiste a annoncé qu’elle financera « des travaux universitaires indépendants pour faire la lumière sur ce passé »…

Un peu d’histoire

Revenons sur le contexte historique du processus d’endettement de cette île des Caraïbes, surnommée « la Perle des Antilles » par les colons français.

En août 1791, dans la « partie française de Saint-Domingue » (actuelle Haïti), des dizaines de milliers d’hommes et de femmes originaires d’Afrique, victimes de la traite esclavagiste transatlantique, s’insurgent. Sous la pression de ce soulèvement et de la guerre aux frontières, les autorités coloniales françaises décrètent, le 29 août 1793, l’émancipation immédiate des 500 000 esclaves.

République Noire

Treize ans plus tard, le 1er janvier 1804, pour la première fois dans l’histoire, une révolte d’anciens esclaves (puisqu’émancipés depuis 1793) donne naissance à une République noire et récupère son nom indigène, Haïti, Ayiti en créole.

Au terme de cette longue décennie de lutte, près d’un quart du demi-million de personnes encore en esclavage en 1793 aurait péri et les moyens de production sont dévastés. Sur ce champ de ruines, la première constitution (1805) de l’État haïtien proclame :

Toute propriété qui aura ci-devant appartenu à un Blanc français est incontestablement et de droit confisquée au profit de l’État.

Le 4 février 1794, à Paris, en écho à la Déclaration des droits de l’homme de 1789, la Convention, à l’initiative de l’abbé Henri Grégoire, ami intime de Lazare Carnot et du sculpteur David d’Angers, confirme cette abolition et l’étend à tout l’empire colonial français.

Défenseurs des Noirs, Grégoire fut le protecteur de la jeune République d’Haïti. Dès 1800, il entretient une correspondance avec Toussaint Louverture (1743-1803, esclave noir affranchi promu général de la République française, qui avait conquis la partie espagnole de l’île en 1795, puis obtenu l’armistice du 30 mars 1798 avec les Anglais, à qui les propriétaires d’esclaves avaient offert la partie française de la colonie dès 1794…

En 1812, Grégoire est invité par les dirigeants haïtiens et en 1819, Haïti ouvre une souscription pour doter le Palais présidentiel de son portrait. Lorsque les représentants d’Haïti viennent acheter la reconnaissance de l’indépendance de leur pays par la France, en 1825, les autorités officielles leur interdisent de rencontrer Grégoire. Bravant l’interdiction, à la faveur de l’obscurité, les Haïtiens ne peuvent s’empêcher de rencontrer leur protecteur.

En 1822, pour Haïti, Grégoire écrira un Manuel de piété pour les Noirs et les gens de couleur et en 1827 une émouvante « Epitre aux Haïtiens ». A l’annonce de sa disparition, un deuil national est décrété à Haïti : drapeaux en berne, messes solennelles dans toutes les églises, coup de canon tiré toutes les heures pendant deux jours. L’année suivante, une statue de Grégoire est érigée à Port-au-Prince.

L’Empire contre-attaque

Mais le monde financier colonial n’accepte pas cette révolution et l’ancienne métropole se refuse à reconnaître l’indépendance de la partie française de Saint-Domingue. Rapidement, les colons de Saint-Domingue réclament des compensations. Les plus riches d’entre eux, propriétaires de plantations, sont proches du pouvoir royal et des milieux d’affaires français.

Sans oublier que la main d’œuvre esclave garantit des prix défiant tout concurrence pour les denrées tropicales (sucre, café, etc.), permettant à la France d’afficher une balance commerciale excédentaire, atout fort apprécié par « les agences de notation » de l’époque qui évaluent la robustesse et la solvabilité de la place de Paris. De plus, des négociants des ports français attendaient le paiement des captives et captifs africains qu’ils y avaient vendus… à crédit.

Arrivé au pouvoir, Napoléon Bonaparte, cherchant de nouveaux financements pour ses guerres impériales, tranche en faveur des esclavagistes. Contre la volonté de Grégoire et Carnot, en 1802, un corps expéditionnaire part rétablir l’esclavage à Saint-Domingue. L’expédition est commandée par le général Leclerc, beau-frère de Napoléon. Ce dernier lui fixe pour objectif de rétablir l’esclavage, après le renversement de Toussaint Louverture. À la Guadeloupe voisine, l’esclavage est rétabli en 1802 par l’expédition du général Richepance, qui se heurte à la résistance du colonel noir Delgrès.

L’expédition Leclerc est d’abord victorieuse, avec la capitulation dès mai 1802 de Toussaint Louverture, déporté en métropole où il mourra quelques mois plus tard.

Toutefois, la crainte du rétablissement de l’esclavage amène les insurgés à poursuivre la lutte armée. Le corps expéditionnaire français est alors décimé par les combats et la fièvre jaune, qui emporte notamment le commandant de l’expédition, le général Leclerc, remplacé fin 1802 par son second, le général Rochambeau. Ses troupes sont finalement défaites par Jean-Jacques Dessalines à la bataille de Vertières, le 18 novembre 1803. Napoléon y perdra près de 50 000 soldats, marins et colons français, soit plus d’hommes que lors de la bataille de Waterloo !

Mais le parti colonial n’en reste pas là. Sous la Restauration, Paris continue à réclamer le rétablissement de l’ordre colonial et exige que les biens immobiliers soient restitués aux colons expropriés. En contrepartie de la reconnaissance de l’indépendance d’Haïti (lui ouvrant ainsi la voie à la reconnaissance internationale), l’ex métropole envisage le principe de dédommager les ex-colons propriétaires pour la perte de leurs richesses.

Dès 1814, le président haïtien Alexandre Pétion (1807-1818) exige que le montant comme les modalités de cette compensation soient négociés et que la valeur des « biens meubles » humains, donc des esclaves, dûment émancipés depuis 1794, ne soit pas prise en compte dans les calculs.

De longues et âpres négociations échouent en 1824 et en juillet 1825,le baron de Mackau, accompagné d’une escadre armée de 500 canons, est envoyé pour imposer au président haïtien Boyer (1818-1843) les termes choisis par Paris.

Par ordonnance royale du 17 avril 1825, le roi Charles X contraint Haïti à payer 150 millions de francs or de dédommagement aux ex-colons propriétaires pour la perte de leurs richesses, en échange de sa reconnaissance en tant qu’État-nation, préalable à sa reconnaissance internationale.

Imposée sous la menace militaire, la somme est colossale. D’après l’enquête du New York Times, le premier des cinq versements prévus par l’ordonnance de la rançon, en 1825, représentait à lui seul « six fois les revenus du gouvernement cette année-là ».

Pour mesurer l’absurdité d’un tel montant, il suffit de comparer avec la Louisiane, un territoire alors 77 fois plus grand qu’Haïti, cédée en 1803 par la France aux États-Unis pour 80 millions de francs à l’époque ! En exigeant un montant intenable, le parti colonial transforme la dette en prétexte idéal. Le but n’est pas d’être dédommagé mais de recoloniser et de rétablir l’esclavage, avec la dette pour arme.

Comme nous l’avons montré, Haïti n’a pas les moyens d’honorer une telle somme. Ce n’est pas grave ! Magnanime, le Crédit industriel et commercial (CIC), aujourd’hui filiale du Crédit mutuel, lui offre un crédit. Haïti est alors prise dans ce qu’on appellera le piège de « la double dette » et passera soixante-dix ans à payer intérêts et pénalités de retard. La jeune République devra amputer son développement à un moment crucial de son histoire, passant subrepticement de l’esclavage colonial à l’esclavage financier.

En 1913, dans son ouvrage intitulé L’Accumulation du capital, Rosa Luxemburg consacre tout un chapitre à la question de l’emprunt international, montrant comment les grandes puissances coloniales utilisent l’endettement pour exercer leur domination économique, militaire et politique. Elle s’attache particulièrement à analyser l’endettement des nouveaux États indépendants d’Amérique latine, suite aux guerres d’indépendance des années 1820, ainsi que celui de l’Égypte et de la Turquie au cours du XIXe siècle, sans oublier la Chine.

De leur côté, après avoir soigneusement épluché les archives relatant les événements de l’époque, les journalistes du New York Times affirment être parvenus « à ce que beaucoup d’historiens estiment être le premier état détaillé de ce qu’Haïti a effectivement payé pour son indépendance » : 112 millions de francs de l’époque, soit 525 millions d’euros actuels.

Le quotidien américain va plus loin encore, en tentant d’évaluer le préjudice à long terme sur l’économie haïtienne. « Cette somme est loin de correspondre au déficit économique réel subi par le pays. Si elle avait été injectée dans l’économie haïtienne et avait pu y fructifier ces deux derniers siècles au rythme actuel de croissance du pays — au lieu d’être expédiée en France sans biens ni services en retour —, elle aurait à terme rapporté à Haïti 21 milliards de dollars », avancent ces journalistes, qui indiquent avoir fait valider leurs projections par quinze économistes et historiens « spécialistes des économies en développement et des effets des dettes publiques sur la croissance ».

Aujourd’hui, selon les calculs du quotidien new-yorkais, en tenant compte de l’entrave ainsi générée à l’essor de la nation,

les paiements à la France ont coûté au développement économique d’Haïti entre 21 et 115 milliards de dollars de pertes sur deux siècles, soit une à huit fois le produit intérieur brut du pays en 2020.

Cet engrenage fatidique précipite l’île des Caraïbes dans une spirale d’endettement, synonyme d’appauvrissement. « Certaines années, ce sont plus de 40 % des revenus du gouvernement de Haïti que la France accaparera », précise le New York Times. Il faudra attendre 1888 pour que l’État effectue enfin son dernier paiement aux anciens esclavagistes, bien qu’Haïti continuât inexorablement à crouler sous le poids de sa dette.

A noter également, le fait qu’en 1849, un an après l’abolition de l’esclavage par Arago et Schoelcher, la IIe République décide de verser l’équivalent de 27 milliards d’euros aux propriétaires des esclaves « émancipés » de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion ou du Sénégal pour préserver ses intérêts dans l’empire colonial, comme la Grande-Bretagne en 1833. L’indemnité est proportionnelle au poids économique de chaque colonie, révèle le site Repairs, et le prix d’un esclave deux fois plus élevé dans la région sucrière de l’océan Indien que dans le pays africain.

Intérêts américains et craintes sudistes

Regardons maintenant le point de vue outre-Atlantique. De par sa situation dans les Caraïbes, au large des côtes américaines, Haïti présentait des intérêts pour le gouvernement américain des décennies avant l’occupation du pays. En tant que base navale potentielle pour les États-Unis, les responsables de la diplomatie et de la défense américaines se préoccupent de sa stabilité, craignant que sa déstabilisation n’aboutisse à une domination étrangère.

A cela s’ajoute le fait que les confédérés, esclavagistes favorables à l’Angleterre et soutenus par elle, contrôlent la moitié des États-Unis. Première nation du monde moderne née d’une révolte d’esclaves, Haïti inquiète depuis bien longtemps les planteurs esclavagistes du sud des États-Unis.

« Prenons de la hauteur », conseille en 1826 le sénateur de Caroline du Sud, Robert Y. Hayne, à ses collègues députés américains. L’indépendance d’Haïti est un sujet que « la paix et la sécurité d’une grande partie de notre Union nous interdit ne serait-ce que d’aborder ».

M. Hayne est le porte-parole idéal des esclavagistes, il a vu le jour sur une plantation rizicole et a fait travailler jusqu’à 140 personnes asservies. Il est procureur général de l’Etat esclavagiste de Caroline du Sud lorsqu’éclate la révolte (durement réprimée) menée par Denmark Vesey, un esclave affranchi originaire des Antilles. Et comme nombre de ses contemporains, M. Hayne est convaincu que la reconnaissance d’Haïti (ou ne serait-ce qu’un simple débat sur l’esclavage) reviendrait à « mettre en péril nos intérêts les plus chers ». « Notre politique concernant Hayti est claire, énonce-t-il dans son allocution au Congrès. Nous ne devons jamais reconnaître son indépendance. »

En 1868, volontariste, le président Andrew Johnson suggère l’annexion de l’île d’Hispaniola, composée d’Haïti et de la République dominicaine, afin d’assurer la défense et l’économie des États-Unis dans les Antilles.

De 1889 à 1891, le secrétaire d’État James Blaine tente en vain d’obtenir la location de Mole-Saint Nicolas, une ville de la côte nord d’Haïti, stratégiquement située pour y installer une base navale américaine.

En 1910, enfin, le président William Howard Taft accorde à Haïti un prêt important dans l’espoir que le pays puisse rembourser sa dette internationale, réduisant ainsi l’influence étrangère. Cette tentative échoua en raison de l’énormité de la dette et de l’instabilité interne du pays.

Colons français, allemands ou américains,

qui contrôle la Banque nationale ?

Au début du XXe siècle, Haïti est à la croisée de multiples enjeux géopolitiques. La mer des Caraïbes le sépare du canal de Panama, alors en construction. À l’est, les États-Unis viennent d’annexer l’île voisine de Porto Rico et, à l’ouest, les plantations sucrières cubaines sont inondées de dollars américains. En République Dominicaine, qui partage la même île qu’Haïti, les taxes sur les importations et exportations sont également sous contrôle américain.

Si la France exerce toujours une grande influence en Haïti, en 1910, les États-Unis saisissent une opportunité d’y prendre pied : la refonte de sa « Banque nationale », qui n’a de national que le nom.

Contrôlée par un conseil d’administration basé à Paris, elle a été fondée en 1880 par le Crédit industriel et commercial (CIC), celle-là même qui a prêté à Haïti l’argent pour dédommager les colons esclavagistes, sous la forme d’une dette impayable.

Pour assurer qu’Haïti paye ponctuellement sa dette, le CIC contrôle le Trésor public – le gouvernement ne peut déposer ni retirer de fonds sans verser de commissions — et les autorités haïtiennes finissent par accuser la Banque nationale de fraude, faisant emprisonner certains de ses employés.

Pour parer à la méfiance croissante des Haïtiens à l’égard de leur « Banque nationale », les investisseurs français et allemands entreprennent de la refonder avec un nouvel actionnariat.

Présence allemande

Bien que mécontents des liens étroits entre les Haïtiens et la France, les États-Unis s’inquiètent de plus en plus de l’activité et de l’influence accrues qu’y exercent les Allemands. En réalité, la présence allemande en Haïti remonte à l’époque des premières expéditions des banquiers allemands d’Augsbourg, les Welser. L’inquiétude des États-Unis face aux ambitions de l’Allemagne se reflète dans l’appréhension et la rivalité entre les hommes d’affaires américains et la petite communauté allemande d’Haïti, qui, bien que ne comptant qu’environ 200 personnes en 1910, exerce un pouvoir économique disproportionné. Les ressortissants allemands contrôlent environ 80 % du commerce international du pays, ils possèdent et exploitent des services publics au Cap-Haïtien et à Port-au-Prince, y compris le quai principal et un tramway dans la capitale, et ont également construit le chemin de fer desservant la plaine du Cul-de-Sac.

La communauté allemande était plus disposée à s’intégrer dans la société haïtienne que n’importe quel autre groupe d’étrangers caucasiens, y compris les Français, plus nombreux. Certains Allemands s’étaient mariés dans les familles métisses d’origine africaine et française les plus importantes d’Haïti. Cela leur permit de contourner l’interdiction constitutionnelle faite aux étrangers de posséder des terres. Les résidents ont conservé des liens étroits avec leur pays d’origine, aidant parfois les réseaux militaires et de renseignement allemands en Haïti. Ils ont également été les principaux financiers des nombreuses révolutions du pays, en accordant des prêts à taux d’intérêt élevés aux factions politiques rivales.

Irritées de voir que Français et Allemands réorganisent la Banque nationale pour favoriser leurs propres intérêts, les États-Unis crient au scandale. Pour le département d’État américain, cette initiative menace non seulement les États-Unis, mais aussi la prospérité et l’indépendance du peuple haïtien. Un haut fonctionnaire du département d’État fustige en 1910 cet accord « si défavorable aux intérêts américains, si méprisant de la souveraineté d’Haïti » qu’il ne saurait être toléré par les États-Unis. Le secrétaire d’État de l’époque, Philander Knox, invite alors à Washington plusieurs représentants de Wall Street pour les encourager à investir dans la Banque nationale haïtienne.

Les banques américaines arrivent

Quatre établissements américains, dont la National City Bank of New York (ancêtre de Citibank), achètent une part importante des actions. Une banque allemande monte aussi au capital. La plus grosse part de l’actionnariat demeure toutefois à Paris. Aucun Haïtien ne détient de participation majoritaire. Une fois de plus, la Banque nationale de la République d’Haïti est entièrement aux mains de l’étranger.

Peu de temps après sa création, la nouvelle Banque nationale fonctionne sur le même schéma que sa prédécesseure : elle prélève des commissions sur les dépôts et les retraits du gouvernement et génère d’importants profits pour ses actionnaires à l’étranger. La banque accorde aussi un nouveau prêt au gouvernement haïtien. Après déduction des commissions et des profits, Haïti reçoit environ 9 millions de dollars, mais doit rembourser la valeur nominale du prêt, soit près de 12,3 millions de dollars.

Les Haïtiens se demandent alors quels politiciens ont été soudoyés pour qu’un accord aussi néfaste ait pu voir le jour. La puissance de la Banque est telle qu’un président haïtien demande ouvertement si son pays n’a pas renoncé à son indépendance. Quant aux actionnaires français, ils ont des raisons de s’inquiéter de la mainmise croissante des États-Unis. Leur prise d’intérêt dans la Banque nationale est le début de la campagne américaine visant à évincer les Français d’Haïti.

Sullivan & Cromwell et Roger Leslie Farnham

Comme dans l’affaire du canal de Panama, les actionnaires font appel au bureau d’avocats new-yorkais Sullivan & Cromwell, qui déploie son associé Roger Leslie Farnham, le vice-président de la National City Bank de New York. Le président de la banque, Frank A. Vanderlip, sera un des créateurs de la Réserve fédérale en 1913.

Farnham a fait ses preuves en soudoyant les membres du Congrès américain afin qu’ils abandonnent le tracé du canal du Nicaragua au profit de celui de Panama, économiquement moins rentable mais financièrement plus juteux pour les intérêts qu’il représentait.

Sa nouvelle mission : promouvoir les intérêts de la National City Bank à l’étranger. Farnham connaît bien les arcanes du département d’État. C’est un proche de William Jennings Bryan, secrétaire d’État sous le président Woodrow Wilson. Bryan ne connaît pas grand-chose de la petite nation caribéenne.

En 1912, il invite donc John H. Allen, dirigeant à la Banque nationale haïtienne (et futur vice-président de la National City Bank), à « lui dire tout ce qu’il faut connaître sur Haïti ». D’après une description de leur conversation par Allen, Bryan est surpris de ce qu’il entend. « Ma parole, imaginez ça ! Des Nègres qui parlent le français », s’étonne-t-il.

Bryan a beau avoir affiché une certaine animosité envers Wall Street lors de ses campagnes électorales, déclarant qu’on « ne peut pas crucifier l’humanité sur une croix d’or », il se fie aux conseils de Farnham qui en profite pour pousser à l’invasion d’Haïti au bénéfice de Wall Street, et agite le spectre d’une mainmise allemande pour s’assurer de l’oreille de Washington.

L’emprise de la National City Bank sur Haïti est en pleine expansion et Wall Street entreprend de geler les fonds qu’elle détient à la Banque nationale pour faire pression sur les dirigeants du pays.

Quelques mois plus tard, le département d’État adopte ce qu’il nomme le « plan Farnham », qui prévoit la mainmise américaine sur les taxes haïtiennes s’appliquant aux importations et aux exportations, une source vitale de revenus pour le pays.

Les Américains ne sont encore qu’actionnaires minoritaires de la Banque nationale, mais Farnham fera vite savoir au Congrès que la France est désormais trop accaparée par la Première Guerre mondiale pour diriger l’institution, de sorte que sa « gestion active émane de New York ». Le département d’État élabore un traité basé sur le plan de Farnham et charge ce dernier de le porter à Haïti.

Le traité fait bondir les députés haïtiens. Ils accusent leur ministre des Affaires étrangères « d’œuvrer en vue de vendre le pays aux États-Unis » et le chassent de leur Assemblée nationale. La Banque nationale sanctionne cet acte de défiance. Elle gèle certains avoirs, déstabilisant davantage un gouvernement haïtien déjà fragilisé par l’insécurité économique et politique du moment. En l’espace de trois ans, le pays connaît cinq présidents, au gré de coups d’État dont certains sont financés par des négociants allemands de Port-au-Prince, selon des fonctionnaires américains de l’époque.

L’invasion américaine de 1914

Les États-Unis finissent par user de la force. En décembre 1914, après une dernière consultation avec Farnham, le secrétaire d’État Bryan autorise l’opération des Marines, qui se saisiront des actifs et s’emparent des stocks d’or du pays. La cargaison de caisses remplies d’or, d’une valeur de 500 000 dollars, est expédiée à New York à bord du bateau de guerre USS Machias pour être entreposée en toute impunité à Wall Street, dans les coffres de la Citybank, aujourd’hui Citigroup où, dit-on, elle repose toujours.

Le gouvernement haïtien, scandalisé, qualifie l’opération de vol éhonté de fonds d’une banque centrale, constituant une « atteinte flagrante à la souveraineté » d’une nation indépendante. Les États-Unis balaient l’accusation, expliquant n’avoir saisi cet or que pour protéger « des intérêts américains qui étaient gravement menacés », en particulier par des colons allemands !

Le peuple haïtien est furieux. Le 28 juillet 1915, une foule ivre de colère assassine le président haïtien pour sa soumission. C’est la crise politique que redoutait Wall Street, le gel des avoirs et la saisie de l’or ayant gravement fragilisé le gouvernement.

Le jour même, 330 Marines américains envoyés par le président américain Woodrow Wilson débarquent à Port-au-Prince. Un premier débarquement, à partir de l’USS Montana, avait déjà eu lieu le 27 janvier 1914. L’occupation ne prendra fin que le 1er août 1934, lorsque le président Franklin Roosevelt met en œuvre un accord de désengagement datant d’août 1933. Le dernier contingent de Marines quitte le pays le 15 août 1934, après avoir formellement transféré l’autorité aux forces armées haïtiennes. Les dernières troupes américaines quitteront Haïti cinq ans plus tard, en août 1934.

19 ans d’occupation américaine

Dès leur invasion de 1915, les Américains mettent en place un gouvernement fantoche. À l’automne, Haïti signe un traité qui remet aux États-Unis le pouvoir sur ses finances. Les États-Unis envoient des fonctionnaires américains qui auront la main sur la collecte des revenus et le dernier mot sur chaque dépense. La plupart sont originaires des États du Sud.

La loi martiale s’abat sur le pays. La presse indépendante est muselée et les journalistes emprisonnés. Les Américains justifient l’invasion par le fait qu’Haïti était voué à tomber entre des mains européennes, plus particulièrement allemandes. « Si les États-Unis n’avaient pas endossé cette responsabilité, une autre puissance l’aurait fait », dira plus tard le secrétaire d’État Robert Lansing, qui succéda à Bryan un mois avant l’occupation.

Robert Lansing était l’oncle et l’alter ego des frères Dulles, John Foster (secrétaire d’État) et Allen (patron de la CIA).

Pour Lansing, raciste et eugéniste, les populations noires sont « ingouvernables » et ont « une tendance inhérente à revenir à la sauvagerie et à rejeter les chaînes de la civilisation qui irritent leur nature physique ».

Les premières années de l’occupation voient peu de retombées économiques pour Haïti. Les conseillers nommés par le président des Etats-Unis prélèvent jusqu’à 5 % des revenus publics en salaires et frais divers. Il arrive que leur rémunération dépasse le budget consacré à la santé publique dans le pays, qui compte alors environ deux millions d’habitants.

Les Américains entreprennent de construire des routes pour relier l’arrière-pays montagneux d’Haïti à ses côtes. Pour cela, ils ressuscitent la « corvée », une loi haïtienne de servage datant du XIXe siècle, en vertu de laquelle les citoyens peuvent être réquisitionnés quelques jours par an sur des chantiers publics à proximité de leur domicile, en guise de paiement d’impôt. Mais les troupes américaines, assistées d’une police qu’ils forment et contrôlent, enlèvent les Haïtiens de force et les font travailler loin de chez eux sans rémunération. Si les plus riches paient pour échapper au servage, les citoyens pauvres, eux, sont pris au piège.

Répression brutale de toute résistance

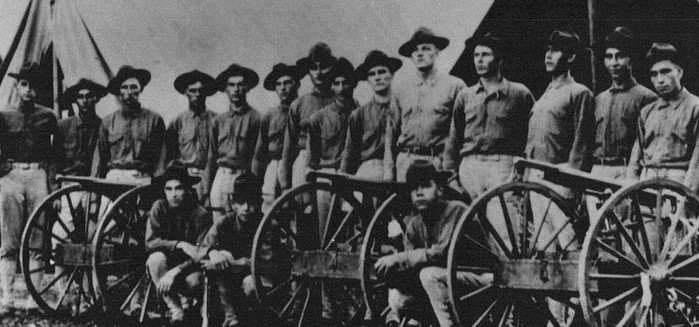

Pour les Haïtiens, c’est un retour à l’esclavage. Ils se révoltent. Des paysans armés, les Cacos, fuient vers les montagnes d’où ils orchestrent une insurrection contre les forces américaines. Les travailleurs forcés qui parviennent à fuir viennent grossir leurs rangs.

L’occupant répond avec brutalité. Selon des rapports militaires de l’époque ayant fuité, « le meurtre systématique des autochtones dure depuis un certain temps » et a fait 3250 victimes haïtiennes. Quand le Congrès américain ouvre enfin une enquête sur le sujet en 1921, l’armée américaine réduit à 2250 le nombre d’Haïtiens tués durant l’occupation. Un chiffre sous-évalué, pour les dirigeants haïtiens. On dénombre aussi jusqu’à 16 victimes parmi les soldats américains.

En 1917, les États-Unis exigent de l’Assemblée nationale d’Haïti qu’elle ratifie une nouvelle constitution permettant aux étrangers de posséder des terres. Depuis l’indépendance, la propriété foncière est proscrite aux étrangers, à la fois pour marquer la liberté des Haïtiens et pour se prémunir d’une invasion.

Devant le refus des députés, le général Butler emploie ce qu’il appelle de « vraies méthodes de Marines ». Ses soldats font irruption dans l’Assemblée et dispersent les députés manu militari.

Les Américains ont les mains libres pour faire passer leur nouvelle constitution. Des milliers d’hectares de terres sont loués par des entreprises américaines pour en faire des plantations. Les agriculteurs sont forcés de choisir entre servir de main d’œuvre bon marché chez eux ou émigrer vers les pays voisins dans l’espoir de meilleurs salaires. La Haitian-American Sugar Company se vante auprès de ses investisseurs de ne payer en Haïti que 20 cents par journée de travail, contre 1,75 dollars à Cuba. Pour les femmes et les enfants, c’est 10 cents par jour. Les agriculteurs chassés de leurs terres partent pour Cuba et la République dominicaine.

Sullivan & Cromwell et son agent Farnham ne se satisfont pas d’une simple portion de la Banque nationale d’Haïti. Avec le concours du département d’État, Farnham orchestre sa prise en main totale. Dès 1920, la National City Bank possède toutes les actions de la banque, pour 1,4 million de dollars, et succède ainsi à la France comme puissance financière dominante en Haïti.

Farnham ne cache pas non plus ses opinions au sujet d’Haïti et de son peuple. « On peut apprendre à l’Haïtien à devenir un travailleur de qualité et efficace », explique-t-il aux sénateurs qui enquêtent sur l’occupation américaine. « Si les militaires le laissent tranquille, il est aussi paisible qu’un enfant et tout aussi inoffensif ». De fait, continue-t-il, « il n’y a aujourd’hui que des grands enfants ».

Prêt forcé

Après l’invasion, pendant cinq ans, les dirigeants américains vont presser Haïti d’emprunter auprès de banques new-yorkaises pour régler ses dettes. Les Haïtiens refusent, sachant très bien qu’un nouveau prêt ne ferait que renforcer l’autorité des conseillers financiers américains qui dictent à distance l’avenir du pays.

En 1922, les États-Unis décident d’imposer un prêt de Wall Street. Lassés par la résistance des Haïtiens, ils installent à la présidence Louis Borno, un admirateur de Mussolini qui aspire à un idéal fasciste de développement accéléré d’Haïti sous contrôle américain.

C’est la National City Bank, propriétaire de la Banque nationale d’Haïti par l’intermédiaire d’une filiale, qui émet ce premier prêt, non sans avoir obtenu au préalable la garantie que les États-Unis administreront les finances haïtiennes jusqu’à son remboursement. La banque finit ainsi par contrôler la quasi-totalité de la dette extérieure du pays. Même après leur départ, en 1934, les États-Unis maintiendront encore treize ans leur contrôle financier, jusqu’à ce qu’Haïti ait achevé de rembourser ses dettes envers Wall Street.

Duvalier et papa Doc

Si l’enquête du New York Times s’interrompt en 1957, l’endettement du pays ne s’arrête pas là. Il poursuit son cours à coup de prêts, aux dépens de services publics asphyxiés, afin d’en honorer le paiement auprès des créanciers.

Durant le règne dictatorial des Duvalier, soutenus par les États-Unis, la dette augmente considérablement. D’abord sous François Duvalier, dit « Papa doc », de 1957 à 1971, puis sous son fils Jean-Claude, dit « Bébé doc », de 1971 à 1986. Renversé en 1986, ce dernier se réfugie en France, sur la Côte d’Azur, avec une fortune personnelle estimée à près de 900 millions de dollars. Déposée sur les comptes de banques occidentales, cette somme dépasse le montant de la dette extérieure de son pays, proche de 800 millions de dollars.

Séisme de 2010

Après le séisme qui a ravagé le pays, causant la mort de près de 300 000 personnes en janvier 2010, une conférence internationale aux Nations unies précise que les flux financiers à destination de ce pays doivent être des dons. Quelques mois plus tard, l’institution de Washington « invente une nouvelle fenêtre pour Haïti et impose un prêt ». Le premier décaissement des 2,3 milliards de dollars annoncés pour la reconstruction « a servi à rembourser les dépenses de l’armée américaine, qui avait déployé des dizaines de navires de guerre autour d’Haïti juste après le séisme pour bloquer les éventuels flux de réfugiés vers Miami, et aussi pour intervenir en cas de révolte populaire ». L’aide internationale censée soutenir les victimes du tremblement de terre, en signe de solidarité, a d’abord servi à payer l’armée américaine.

Nouvelle invasion au menu ?

En 2022, face au chaos qui continue à ravager l’île, l’administration Biden rédige une résolution au Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) autorisant le déploiement de troupes étrangères sur place. C’est la première confirmation officielle que les États-Unis préparent une nouvelle invasion.

Ce projet de résolution fait suite à des appels directs du président haïtien détesté, Ariel Henry (installé par les États-Unis), puis du secrétaire général des Nations unies, António Guterres, à envoyer une « force d’action rapide multinationale » en république d’Haïti pour renforcer ses forces de police répressives, rétablir l’ordre et étouffer le mécontentement populaire de masse. « Nous souhaitons que nos voisins, comme les États-Unis et le Canada, prennent l’initiative et agissent rapidement », a déclaré Bocchit Edmond, ambassadeur d’Haïti aux Etats-Unis, le 10 octobre 2022 à Reuters.

Un parfum de déjà vu, non ?

Voir l'Afrique avec les yeux du futur Pour l'avenir de l'Afrique, pour l'honneur de la France

Voir l'Afrique avec les yeux du futur Pour l'avenir de l'Afrique, pour l'honneur de la France