Yves Paumier, président de l’Institut Schiller, le 2 février 2025

Une coupe pour commencer

Le 10 avril 2023, il a été annoncé que la Coupe du monde de football de 2030, organisée conjointement par l’Espagne, le Maroc et le Portugal, donnerait le coup d’envoi au tunnel qui reliera ces pays, ou du moins à son percement par les deux entreprises attitrées : la Secegsa en Espagne et son homologue au Maroc, la SNED (Société nationale d’études du détroit de Gibraltar)( https://angspe.ma/portefeuille/ ). Quoi de plus enthousiasmant ! Un tel ouvrage pour le corridor entre l’Europe et l’Afrique est réclamé avec empressement, mais Hercule s’en mêle.

Le Corridor Afrique – Europe comme objectif

Le commerce entre l’Afrique et l’Europe réclame un lien fixe au détroit de Gibraltar. Le succès des Nouvelles Routes de la soie qui fêtent leur dixième anniversaire, est dans la tête de chacun. Or, on sait faire des tunnels et des viaducs de plus de cinquante kilomètres de long, et le détroit ne mesure que quatorze kilomètres. Financer un tel chantier devrait être complexe, énorme, mais faisable par les grandes sociétés d’Ingénierie ! Alors qu’attend-on ?

Cet endroit porte le nom de Colonnes d’Hercule et ce n’est pas qu’une étiquette. Les anciens savaient que beaucoup de violence sévit ici. Aujourd’hui le géologue pointe du doigt le choc des continents africain et eurasiatique et le terrible tremblement de terre de Lisbonne du 1er novembre 1755 ; évènement qui a bouleversé la pensée européenne. Le séisme de 1960 à Agadir fit encore 12 000 morts. Depuis la Renaissance, les marins savent naviguer entre les Colonnes d’Hercule, mais avec beaucoup de savoirs et d’expérience. Tout laisse penser qu’il y a plus de problèmes à résoudre que de solutions en mains quand on parle de les relier.

Relever les défis techniques et géologiques

Pour ne pas attendre l’Arlésienne, « Il faut vouloir ce que l’on peut, faute de pouvoir ce que l’on veut ». Le projet de lien fixe est très ancien (1869) et très souvent relancé sans résultat. Ici, sous le détroit de Gibraltar, la liberté pour l’ingénieur est pleine de contraintes, et jouer sur celles-ci permet de séquencer les difficultés. Creuser un tunnel sous-marin, puisque les autres options du pont et du tunnel flottant entre deux eaux sont exclues, impose de creuser d’abord un tunnel pilote pour connaître, mètre après mètre, le terrain rencontré. Le percement du tunnel principal est ainsi préparé, affiné, millimétré.

Bonds technologiques et contournement tactique

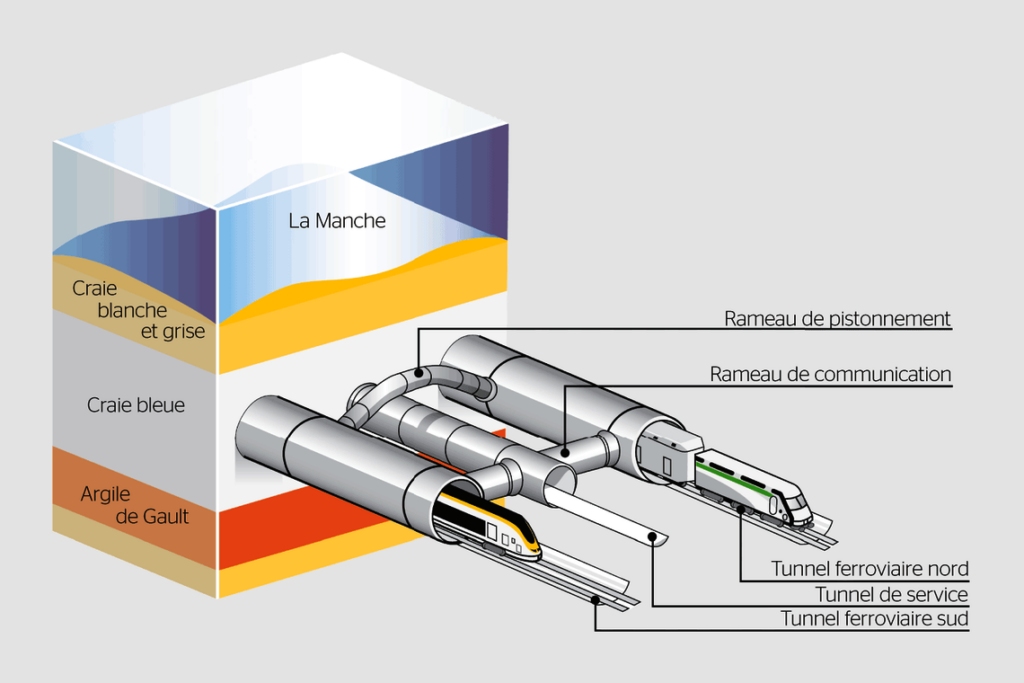

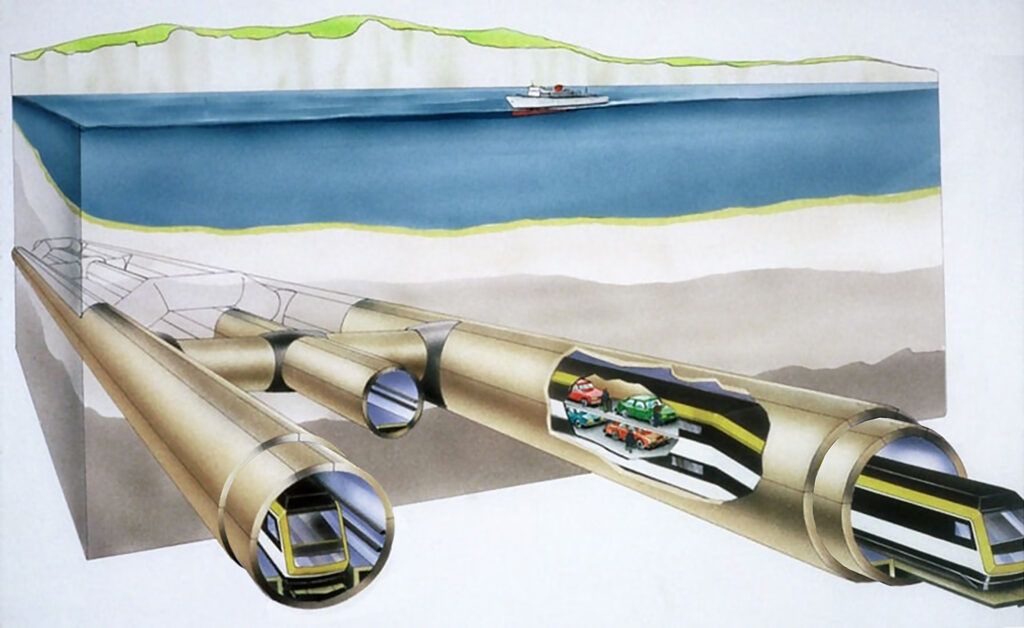

La complexité géologique du lieu, avec les tremblements de terre en épée de Damoclès, et l’exigence impérative de sécurité du chantier, interdisent ensemble la construction du tunnel par les moyens traditionnels. L’idée est donc d’éclater les fonctions du tunnel pour contourner la difficulté. Le tunnel sous la Manche illustre bien la méthode conventionnelle qu’on ne peut pas appliquer ici.

La voie ferrée en tunnel satisfait une double demande, du transport de passagers par TGV et du transport de marchandises. Subdivisons encore cette dernière fonction en trois : celle pour les conteneurs, celle pour les camions & voitures et celle pour le fret général. Cette division se retrouve aussi dans les ports modernes : le port à conteneurs n’est pas le port aux marchandises générales ni celui du ferry.

Les ingénieurs du BTP procèdent méthodologiquement par un premier percement d’un tunnel pilote afin de préparer le percement de l’ouvrage principal accueillant les trains ; ceci pour des raisons techniques évidentes. De petit diamètre, ce tunnel pilote devient le tunnel de service et de secours, une fois réalisé et équipé.

Sauts méthodologiques

La solution pour Gibraltar est de transformer ce tunnel pilote en tunnel spécialisé destiné au seul trafic des conteneurs. On contourne ainsi les difficultés géologiques, techniques, de timing et financières, et ce, pour un trafic très demandé et très porteur. Nous y reviendrons plus loin.

Après le succès du port Tanger-Med (janvier 2007), la position de hub logistique du Maroc se fortifie entre la Méditerranéenne et la façade atlantique africaine et européenne. La saturation de Tanger-Med est en vue, et Nador-Med, le nouveau port, sera un meilleur partenaire s’ils sont reliés. On intègre encore des ports concurrents en un seul hub : Tanger, Tanger-Med et Nador-Med au sud.

Le conteneur restant le meilleur outil de transport universel pour l’Afrique continentale, cette région du monde aura une alternative heureuse au passage obligé par les ports ; un vrai corridor de développement transcontinental s’offre grâce au tunnel.

Après une étude comportementale rythmée par la séismicité du lieu, le percement du tunnel principal sera effectué. Ce tunnel sera de très grand diamètre pour permettre aux TGV de filer rapidement dans les deux sens à l’intérieur. Pour assurer un service d’urgence même lors d’un tremblement de terre, une contrainte nouvelle est imposée : celle d’une double cloison comme en ont les centrales nucléaires.

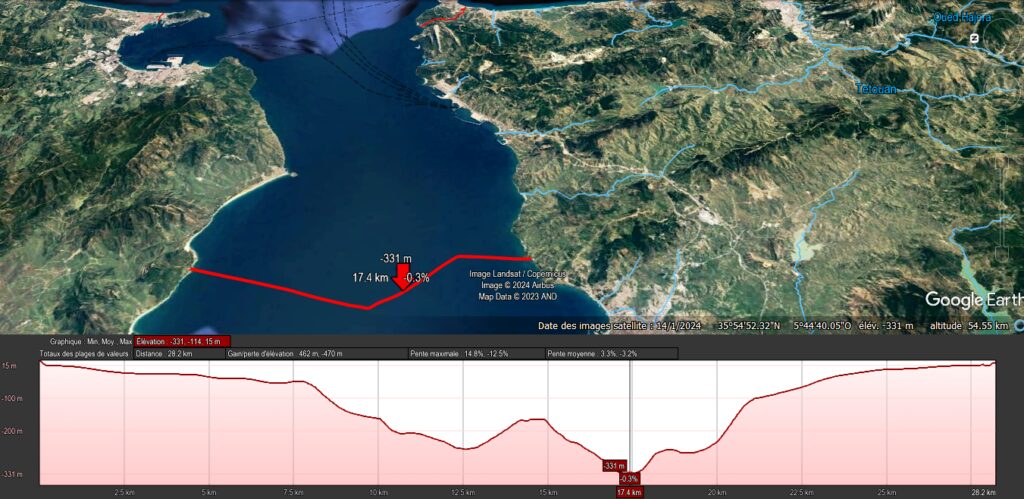

Le diamètre du tunnel devient vraiment très grand. Mais plus c’est grand, plus c’est fragile en cas de séisme. Ce tunnel sous Gibraltar doit en plus plonger très profondément sous le détroit, un schéma est ici évocateur :

Tout cela se traduit par : très difficile et risqué physiquement, très cher et très long à construire.

Sauts technologiques

Pour contourner cette difficulté majeure, faisons donc un saut technologique dans la technique de percement des tunnels ; ici ce saut est quasiment impératif. Mais nous savons déjà où trouver cette technique miraculeuse (voir l’annexe 1 : innovations technologiques en fin de l’article), et on va se donner les moyens et le temps pour le faire. Ce tunnel TGV permettra à ses riverains de rivaliser avec Singapour pour sa place sur un corridor intercontinental, et c’est ce que nous voulons.

Les conteneurs seront donc les seuls utilisateurs du premier tunnel, le tunnel pilote dont la mission première reste géo-sismique, une fois équipé des instruments de mesure. Là encore un saut technologique est indispensable, car il ne s’agit pas d’une solution conventionnelle ferrée. Les conteneurs transiteront individuellement et utiliseront une voie active maglev, beaucoup plus simple à intégrer que la voie ferrée, adaptée au tunnel de faible diamètre et offrant une maintenance nulle. Chacune de ces considérations est déterminante.

L’autoroute électrique

Le maglev consommera de l’électricité, et cette connexion électrique deviendra une source de revenus. Une ligne d’interconnexion électrique entre l’Europe et l’Afrique, utilisant des câbles HVDC, sera intégrée dès la construction du tunnel à conteneurs, ce qui apporte un énorme avantage de sécurité. L’exemple existe avec Eleclink pour les échanges électriques entre la France et l’Angleterre via le tunnel sous la Manche.

Le défi sismique relevé

Le succès du premier tunnel maglev ne doit pas cacher sa fonction première : celle de mesurer localement l’effet des tremblements de terre. L’accumulation des mesures in situ va permettre de choisir les bons outils de percement du tunnel TGV. Nous avons précisé que de nouvelles technologies de percement seront à l’œuvre ( Voir Annexe-1 Innovations, percement par énergie dirigée). Les risques sismiques et financiers seront donc réduits au mieux et le succès du tunnel maglev aura fait grossir celui du TGV.

Le rêve exaucé

Le projet de tunnels sous le détroit de Gibraltar repose sur deux étapes et deux sauts technologiques majeurs. Le premier tunnel ‘El Rayo de Hércules’,conçu pour les conteneurs, servira également d’instrument de mesure géo-sismique. Il ouvrira la voie à un tunnel principal ‘Las armas de Hércules’, destiné aux TGV, qui pourrait transformer le corridor Europe-Afrique en un axe stratégique intercontinental.

Hercule n’y avait pas pensé, l’ami de Prométhée va faire le tunnel de Gibraltar en deux temps et deux sauts technologiques.

ANNEXE -1 : Innovations technologiques mises en œuvre :

La voie maglev active pour conteneurs :

Un nom : pour signifier les sauts fondamentaux de techniques, je propose de la nommer ‘El Rayo de Hércules’ (Éclair d’Hercule) (El Rayo de Hércules, El relámpago ~,) et ‘Las armas de Hércules’ pour le grand tunnel ferroviaire.

La voie maglev

La voie maglev remplace la voie ferrée. Elle utilise des champs magnétiques pour faire surfer des objets métalliques sur des vagues magnétiques pilotables. Contrairement à la voie ferrée, il faut faire un travail pour maintenir l’objet en l’air, même au repos. Pour une voie de 50 km et une vitesse de transit sous-marin de 150 km/h, il ne faut soulever magnétiquement le conteneur que pendant vingt minutes, c’est peu. Il n’y a plus de contact roue-rail, et donc plus d’usure, de résistance à l’avancement, d’échauffement ni de risque avec une machine tournante. Dans le tunnel, ces points surpassent l’avantage du système roue-rail.

Un seul tunnel ‘El Rayo de Hércules’pour les deux sens de circulation !

Il y a une grosse économie à faire : la voie maglev permet de ne construire qu’un seul tunnel alors qu’il en faut deux (un pour chaque sens) avec une voie ferrée. A l’Annexe-2 : Calcul du débit de conteneurs, nous voyons qu’un seul tube permet un débit d’un conteneur toutes les 40 secondes. C’est le seuil impératif à atteindre pour ouvrir ce corridor entre l’Afrique et l’Europe. Le reste suivra.

La voie maglev active

Dans un train, une locomotive tire les wagons, et la voie est passive du point de vue de la traction. Le tapis roulant et le téléphérique sont des modes de transport à voie active, qui ne sont pas maglev. La voie active emporte les passagers ou des cabines, et dans la configuration maglev elle fait surfer ces cabines sur une vague magnétique. Il n’y a pas d’usure de la voie, ni des roues, car il n’y en a plus.

La voie maglev pour conteneurs

La notion de train disparaît au profit de celle du transport de conteneurs individuels : il y a un défilé continu de boîtes, de conteneurs, comme il y a un défilé continu de camions sur l’autoroute. L’avantage des conteneurs, c’est qu’ils ont tous de la même dimension (20 ou 40 pieds) et qu’ils ne craignent pas les champs magnétiques car ils sont en acier. Ce déplacement individuel permet de les dispatcher vers des destinations différentes à la sortie du tunnel : vers les gares douanières sur les autoroutes et les ports de taille mondiale situés à quelques dizaines de kilomètres.

Percement de tunnel ‘Las armas de Hércules’ par énergie dirigée

L’explosion et le poinçonnement sont les deux techniques utilisées pour percer des tunnels. Aucune ne convient sous Gibraltar. La géologie locale est imprévisible, et leur mise en œuvre incompatible dans une zone sismique avec décrochement de terrains. Les tunneliers sont de véritables usines qui avancent de plusieurs mètres par jour, et le chantier derrière elles est une longue usine organisée sur des kilomètres. Leur usage est plus que problématique ici.

L’apparition de l’énergie dirigée dans les usines signale leur transfert vers le BTP dans un avenir certain. Les énergies dirigées pertinentes sont le laser, le jet d’eau, le laser dans le jet d’eau, ou dans le jet d’air liquide, le plasma et les faisceaux accélérés de mini particules. Ce saut technique et technologique permettra de satisfaire les conditions de sécurité du chantier, qui, rappelons-le, impose de construire DEUX tunnels l’un dans l’autre, ceci pour permettre à celui de l’intérieur de bouger relativement peu lors d’un gros séisme et de retenir quelque temps un éventuel effondrement local du tunnel extérieur par celui à l’intérieur (voir Fig. 5 et Fig. 6). Quelque temps signifie le temps pour un TGV de s‘échapper du tunnel.

Autoroute électrique d’interconnexion Afrique-Europe

Les besoins électriques entre l’Espagne et le Maroc ne sont pas synchronisés, et il va exister des demandes électriques extraordinaires à un moment ou un autre. L’interconnexion des réseaux électriques est une évidence effective depuis longtemps en Europe. Elle s’applique ici avec pertinence. Le coût d’un câble dans un tunnel est le douzième de celui posé sur le fond marin. Voir l’Annexe 3 : Intégration du tunnel aux autoroutes électriques Afrique-Europe.

Supercap

La réputation des supercaps ou super-condensateurs n’est plus à faire, tant ces composants électriques sont répandus dans les tramways et les TGV de nouvelle génération. Mais ici, ils seront en plus intégrés au tunnel, en poste fixe, donc moins chers et plus rustiques. Parler de voie active c’est aussi provoquer des décharges électriques rythmées toutes les 40 secondes ; c’est exactement le domaine des supercaps.

La sécurité du tunnel impose de les maintenir actives encore quelques minutes après un séisme et une coupure de courant. Si les batteries peuvent jouer ce rôle, elles sont chères et inflammables.

Ces composants électriques pourront même servir pendant la période de construction ; les ouvriers apprécieront certainement. Les supercaps sont le composant idoine pour le tunnel maglev.

ANNEXE 2 : Calcul du débit de conteneurs

Regardons les échanges de l’Afrique de l’ouest avec l’Europe. Prenons les chiffres des conteneurs, car le fret divers ne permet pas de projection à long terme. Le nombre de conteneurs échangés a doublé en dix ans. Comme il nous faudra encore dix ans pour construire un premier tunnel sous Gibraltar, ce chiffre doit être doublé. Et triplons-le car les économies de l’Afrique de l’ouest sont au vert.

Dans ce cadre, prenons 15 millions, le nombre de conteneurs échangés entre l’Afrique et l’Europe au moment de l’inauguration du tunnel. Estimons à 4 % ce trafic capté par le tunnel les premières années, soit 600 000 conteneurs par an, c’est-à-dire (2*(365*24*60*60)/600000) un toutes les 105 secondes, transitant dans un tunnel à double sens.

Un tunnel en moins en passant à la technologie maglev

Avec notre proposition de tunnel maglev monotube à circulation alternée (11h vers le nord +11h vers le sud + 2h vide), et avec 65 jours d’entretien annuel ((300*22*60*60)/800000), un conteneur transitera toutes les 40 secondes. Comme quoi un double sens est superflu, et on a une marge de croissance. Avec la nouvelle technologie maglev, il n’y a besoin que d’un seul tunnel à conteneurs, que d’une seule voie ferrée et non de deux.

Le bonus des supercaps

De plus, cette cadence de passage (2 secondes < cadence < 300 secondes) entre exactement dans le domaine d’un composant électronique bien connu, les ‘supercaps’. (Voir Annexe 1 : Innovations technologiques)

ANNEXE 3 Intégration du tunnel aux autoroutes électriques Afrique-Europe

Les échanges entre réseaux électriques nationaux sont la règle en Europe, le dernier lien en date se construit entre l’Irlande et la France. Ces liens, ces ‘autoroutes électriques’ présentent un intérêt entre les continents africain et européen. S’il existe déjà de tels câbles posés sur le fond marin, leur coût grimpe vite avec la puissance, pouvant atteindre 2,6 millions d’euros le kilomètre en Mer du nord !

L’entreprise Eleclink, qui gère le câble permettant les échanges d’électricité entre la France et l’Angleterre via le tunnel sous la Manche, depuis le 25 mai 2022, a un CA qui se chiffre en demi-million d’euros ! L’investissement a été remboursé dès la première année. Deux câbles de 1GW, la puissance d’une grosse centrale, assurent l’équivalent de consommation électrique d’une métropole de 1,6 million d’habitants (population de Lyon ou Birmingham). 11,5 TWh ont été échangés les deux premières années.

Cette activité commerciale nouvelle pour les tunnels va garantir une rente pour celui entre l’Afrique et l’Europe. Or, le tunnel lui-même va consommer du courant ; il aura donc cet usage dual pour les autoroutes électriques entre l’Europe et l’Afrique. Bonus ultime, dans quelques années ces câbles seront supraconducteurs. Il sera alors aisé de remplacer la version actuelle par une version supraconductrice.

L’installation d’un câble HVDC est à prévoir dès la construction du tunnel à conteneurs.

Voir également : Une ligne HVDC dans le tunnel sous la Manche

ANNEXE 4 Calcul comparatif d’un tunnel maglev conteneurs vs ferré

Il s’agit de comparer l’avantage d’un tunnel spécialisé pour conteneurs vis-à-vis du tunnel universel capable d’accueillir les TGV à 300 Km/h et des trains de marchandises dits d’autoroute ferroviaire. Ces derniers sont faits pour accueillir des camions semi-remorques sur des wagons et les décharger rapidement.

Notre proposition prévoit de construire le tunnel pilote (voir § Innovations) pour en faire le tunnel à conteneurs. Il y a tout intérêt à viser la construction directe d’un tunnel maglev à conteneurs et non d’un tunnel pilote devenant un tunnel de secours.

Voyons le détail de cette affirmation

Le corridor ouest-européen qui concerne Gibraltar passe aussi par le tunnel pyrénéen du Perthus, dont le diamètre de perçage est de neuf mètres (9 m). Soit une section de 255 m2. Un autre choix d’ingénieur est de faire passer les deux voies ferrées, une dans chaque sens, dans un seul énorme tunnel. Celui du Mont-Cenis a un diamètre de 10,4 m, soit 340 m2 de section.

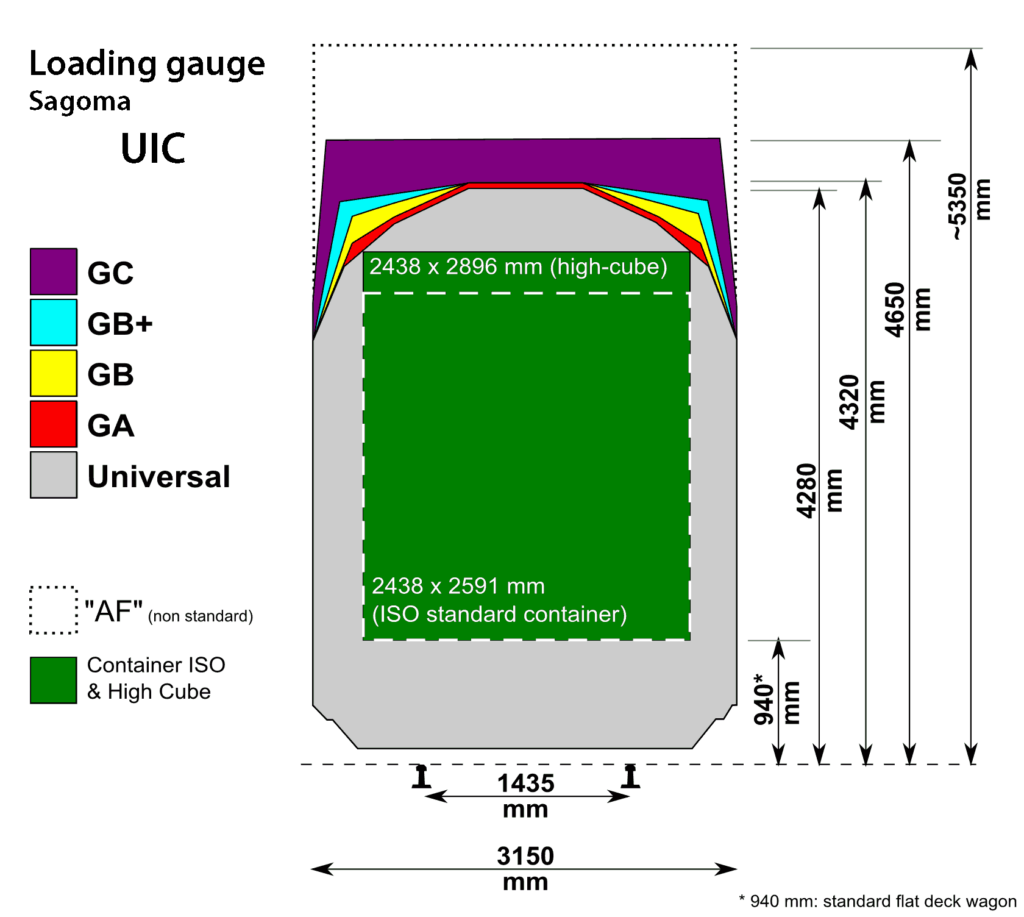

Un berceau volant pour une ligne maglev n’ajoutera que 30 cm à la hauteur du conteneur. Pour le conteneur le plus haut (high cube = 2,896 m), la hauteur du berceau chargé est de 3,2 m. La Figure illustre cette notable différence.

Un tunnel pilote de 3,2 m a une section de 32,2 m2, soit huit fois moins qu’un des deux tunnels TGV (255 m2 du Perthus) et dix fois moins qu’un monotube (340 m2 type Mont-Cenis). Même si vous n’êtes pas ingénieur chiffrage BTP, vous pouvez deviner que le prix de percement du petit tunnel sera approximativement le dixième du grand. Or il faut UN petit et DEUX grands, dans la configuration Gibraltar.

Technologie d’un tunnel maglev

Le tunnel conteneurs est le tunnel pilote, avons-nous dit. Il est aussi un tunnel maglev et cela signifie des caractéristiques précises lors de la construction :

Un rappel utile d’abord. Un tunnel est creusé et immédiatement protégé par des voussoirs qui ont pour but de donner une coque résistante intérieure au trou percé. Les voussoirs sont des briques spécialisées pour le tunnel. Ils forment un anneau et ainsi le tunnelier avance en construisant un tube anneau après anneau. Nous donnons aux voussoirs qui forment la paroi du tunnel une fonction supplémentaire : celle d’élément solénoïde pour la traction maglev. Chaque anneau est doté d’un câble conducteur qui transforme la paroi en aimant. Celui-ci attire et repousse à volonté chaque berceau de conteneur. Une électronique de commande permet aux berceaux de surfer sur cette vague magnétique.

C’est un procédé maglev, sans usure, donc sans entretien, et qui permet le transport individuel à très haut débit. Ce point est important pour les différentes destinations à chaque sortie du tunnel, et pour sa commercialisation (© AmazingScience)

Le surcoût engendré par ces voussoirs reste marginal, d’autant plus que la voie maglev est aussi importante lors de la construction du tunnel : en effet, la vitesse d’évacuation du personnel dans une zone sismique est d’importance majeure. L’énergie et l’air ainsi que la vitesse d’éjection des matériaux extraits, l’apport des fluides de travail et des voussoirs le sont en moindre mesure ici, contrairement à un chantier classique.

Dimensionnement du tunnel, avantage au véhicule individuel face au wagon

Les conteneurs voyagent dans le tunnel posé sur un berceau (ou plus exactement dans un cocon), la longueur du berceau chargé est donc celle d’un conteneur de 40 pieds et un peu plus, mettons 49pieds soit 15 mètres, pour 30 tonnes de poids total maximal. En cas de panne électrique, il sera toujours plus facile de faire repartir un par un des berceaux de 33 tonnes qu’un train de mille tonnes. Et comme pour le TGV de dernière génération, l’option autonome avec un peu d’IA est envisageable en cas de détresse. (L’option reste peu souhaitable en régime commercial pour des questions d’évacuation de la chaleur résiduelle).

Sustentation du berceau maglev

Je ne choisis pas une technique particulière. Deux sont possibles : le coussin d’air et le coussin magnétique, tous deux en fonction de la maintenance prédictive.

Le coussin d’air peut être dynamique par effet de sustentation WIG en tunnel, et des recherches doivent être faites avant de percer. Le coussin d’air actif est de type Bertin, alimenté par un ventilateur ou plus sûrement par un réservoir d’air liquide rechargé à l’arrivée. La durée du trajet le permet facilement, et la technique est avantageusement passive.

L’option première reste le coussin magnétique. Ici, en tunnel, la version par attraction magnétique pilotée est la plus pertinente, car elle utilise les supraconducteurs et une voie équipée. Le rail maglev intégré à la construction, avec l’option supraconductrice, est envisagé pour les quelques dizaines de minutes de transit.

Dernier avantage, et non des moindres, ce tunnel est à usage dual, avec une ligne d’interconnexion électrique entre les continents africain et européen. Là encore la technique supraconductrice HVDC est cohérente avec le projet que je défends.

Un seul tunnel pour les conteneurs

Nous avons vu au paragraphe 2 (§2 – Un tunnel en moins en passant à la technologie maglev) qu’un seul tunnel en circulation alternée suffisait avec la technique maglev. Il ne faut plus faire d’autres prédictions maintenant, car si la demande se porte impérativement vers le tunnel TGV, alors le tunnel conteneurs aura joué son rôle premier de tunnel pilote obligatoire (§ tunnel pilote obligatoire). Il aura donc fait avancer au mieux le projet d’ensemble, avec une gratification économique dix ans plus tôt. Soit la demande TGV et autoroute ferroviaire a trop de succès, alors le tunnel maglev restera sans concurrence ; il restera encore plus résilient en cas de catastrophe majeure type Lisbonne ($ Séisme de type Lisbonne). Enfin, il restera toujours le lien d’interconnexion des grands ports à conteneurs de l’ouest Méditerranée. Dans tous les cas, il aura ouvert au plus vite le corridor transcontinental ouest entre l’Afrique et l’Europe.

ANNEXE 5 : La navette à conteneur

C’est ma version de la navette à conteneur, afin de donner une idée ; aux universitaires et ingénieurs de le façonner :

Scénario : A l’arrivée d’un camion et de son conteneur, une grue transfère la boite directement dans la navette. Celle-ci ressemble à une grosse navette de métier à tisser. Une fois posé, le couvercle se ferme et l’ensemble ressemble donc à un long cocon. Le berceau part alors pour un voyage sous-marin de 15 minutes sous la mer, puis le conteneur est déchargé et retrouve son parcours conventionnel.

Ce cocon est électriquement conducteur et magnétiquement isolant pour son passager ; une boîte dans une autre boîte. Le conteneur est donc protégé des champs magnétiques générés par la traction maglev et comme il est en acier (encore une protection magnétique supplémentaire), son contenu est parfaitement à l’abri.

Par bonheur la conversion de la puissance électrique en travail mécanique de traction est très efficace et totalement passive, sans aucune pièce tournante. C’est une garantie absolue contre les pannes mécaniques.

Avec une traction maglev ainsi assurée, le choix de la sustentation reste à faire. Les coussins d’air ou magnétiques assurent une bonne fiabilité (voir §-1 correspondant). Le choix dépend aussi des clients importants que sont les ports de Tanger Med, Algesiras et autres. Les tous premiers clients seront les camionneurs accueillis sur des plateformes de transit et de dédouanement, à quelques encablures de la sortie du tunnel, loin de la frange côtière.

Le choix est aussi politique :

Tanger Med et Algesiras sont certainement des partenaires, mais à quel moment dans l’avancement du projet ? On n’aura pas la réponse de suite.

Avec le succès du tunnel à conteneurs, le Portugal, l’enclave de Ceuta, l’Algérie un jour, le port de Séville pourquoi pas, tous ces sites seront heureux d’être directement accessibles via le tunnel. Cela ne leur coûtera que la construction d’une voie en viaduc, idéale dans les reliefs au sortir du tunnel, et pas plus chère qu’une simple route municipale.

Le rapport avec l’université

L’équipement du tunnel dépend du modèle de berceau, qui dépend lui-même du tunnel et des deux techniques de rupture incorporées : la traction maglev et la sustentation choisie, ainsi que du modèle de trafic individuel, et aussi des choix politiques précisés ailleurs. De plus, on doit prévoir le passage d’une ligne électrique HVDC intercontinentale. C’est le domaine typique de la recherche universitaire, qui s’harmonisera avec l’autre recherche universitaire économique et sociale sur les corridors ouest-européens et ouest-africains. Avant même la construction du tunnel TGV, l’avenir est grand ouvert, garanti par la commercialisation du flux des conteneurs et du courant électrique.

Voir l'Afrique avec les yeux du futur Pour l'avenir de l'Afrique, pour l'honneur de la France

Voir l'Afrique avec les yeux du futur Pour l'avenir de l'Afrique, pour l'honneur de la France